Die 10 teuersten Autoteile und Reparaturen – was kostet am meisten?

Warum sind einige Autoreparaturen so teuer? Liegt es an den Ersatzteilkosten oder an den Werkstattkosten? Hier schauen wir uns die zehn teuersten Autoteile für privat genutzte Fahrzeuge in Deutschland an – und zwar sowohl die Fälle, in denen das Teil selbst sehr teuer ist, als auch die Reparaturen, bei denen vor allem der Arbeitsaufwand hohe Kosten verursacht. Alles anhand marktüblicher Preise und typischer Erfahrungen deutscher Autofahrer. Hier erklären wir dir, warum der Austausch in manchen Fällen so aufwendig ist.

Dieser Artikel wird unterstützt von autoparts24.eu und enthält Werbelinks.

Teure Ersatzteile: Diese Autoteile kosten besonders viel

Manche Komponenten am Auto sind an sich schon extrem teuer. Wenn Materialkosten den größten Anteil an der Rechnung ausmachen, hilft oft nur eins: günstige Alternativen finden. Hier sind 5 Autoteile, bei denen vor allem der Preis des Teils selbst ins Gewicht fällt:

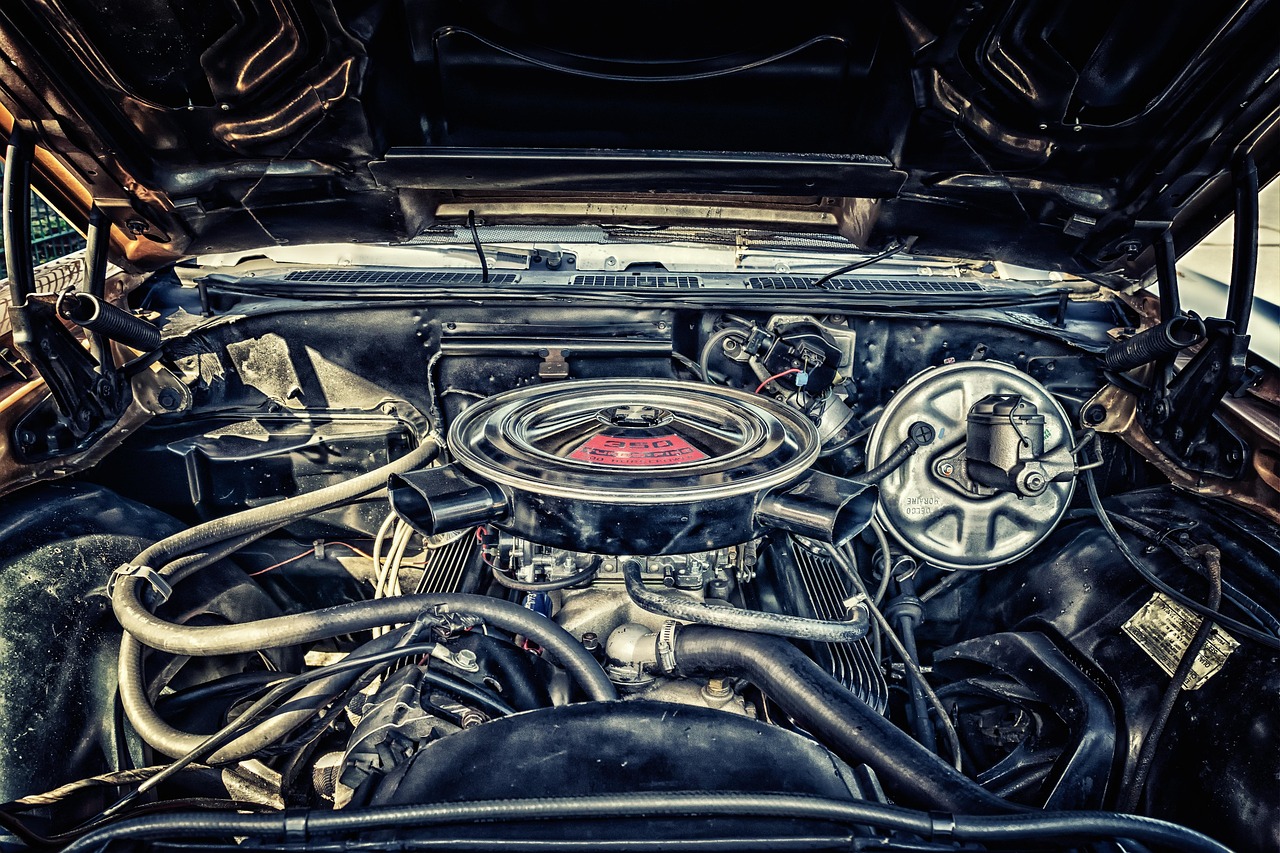

1. Motor – teuerstes Herzstück des Autos

Der Motor ist selbstverständlich eines der teuersten Autoteile überhaupt. Geht dein Motor kaputt (zum Beispiel durch einen Kolbenfresser oder Motorschaden), wird es richtig teuer. Warum? Ein moderner Motor besteht aus vielen präzisen Teilen und seine Herstellung ist aufwendig. Ein Austausch bedeutet oft, dass ein kompletter Austauschmotor eingebaut werden muss.

Typische Kosten: Ein neuer Vierzylinder-Motor kann schnell 3.500 bis 7.000 € inklusive Einbau kosten. Bei größeren Motoren (V6, V8) liegen die Teilepreise auch gern höher – ein V8 schlägt etwa mit rund 6.000 € zu Buche. In Premium- oder Sportwagen gehen die Kosten noch weiter nach oben: Für einen brandneuen Audi-Turbomotor zahlt man inklusive Einbau schnell um die 13.500 €. Da übersteigt der Reparaturpreis oft den Wert des Autos.

Warum so teuer? Den Motor zu tauschen ist enorm aufwendig. Er sitzt tief im Motorraum und ist mit zahlreichen Leitungen und Aggregaten verbunden. In der Werkstatt muss der komplette Motorblock mit einem Kran ausgebaut werden. Viele Stunden Arbeit sind nötig, um alle Anschlüsse zu lösen, den neuen Motor einzusetzen und alles wieder korrekt anzuschließen. Oft fallen 8–12 Arbeitsstunden allein für den Tausch an. Kein Wunder, dass hier nicht nur das Ersatzteil, sondern auch die Arbeitszeit ins Geld geht.

Spartipp: Überlege dir gut, ob sich der Motortausch lohnt. Bei sehr alten Fahrzeugen ist es manchmal besser, sich nach einem neuen Auto umzusehen. Falls du dich zum Tausch entscheidest, kannst du viel sparen, indem du einen gebrauchten Motor aus einer Autoverwertung nimmst. Es gibt auch Online-Marktplätze wie z. B. autoparts24.eu, die solche günstigen gebrauchten Motoren anbieten – so kommst du deutlich preiswerter an das Herzstück. Oft sind generalüberholte oder gebrauchte Motoren nur ein Bruchteil so teuer wie Neuteile.

2. Getriebe – Schalten wird zur Kostensache

Auch das Getriebe (egal ob Schaltgetriebe oder Automatik) gehört zu den teuersten Teilen im Auto. Wenn die Gänge nicht mehr richtig greifen oder das Getriebe ungewöhnliche Geräusche macht, kann im schlimmsten Fall ein Austauschgetriebe fällig werden. Gerade Automatikgetriebe sind komplex und teuer.

Typische Kosten: Die Materialkosten für ein Getriebe liegen je nach Typ und Modell oft im vierstelligen Bereich. Bei einem manuellen Schaltgetriebe musst du etwa mit 1.000–2.000 € rechnen, bei einem Automatikgetriebe etwa 2.000–4.000 €. In der Vertragswerkstatt kann ein neues Getriebe sogar ab 5.000 € kosten (für einen VW Golf) – hinzu kommen rund 1.500 € für den Einbau. Zum Glück gibt es günstigere Alternativen: Ein überholtes Austausch-Getriebe ist oft ab 1.400 € zu haben, plus 300–500 € für Aus- und Einbau. Du siehst, Getriebepreise variieren stark je nach Quelle.

Warum so teuer? Ein Getriebe besteht aus vielen Zahnrädern, Wellen und (bei Automatik) auch Hydraulik und Elektronik. Die Fertigung ist hochpräzise, und der Austausch erfordert Fachwissen. Zum Wechseln des Getriebes muss meist der gesamte Antriebsstrang auseinandergebaut werden. Das Getriebe sitzt zwischen Motor und Achse, oft muss sogar der Motor mit abgestützt oder teilweise gelöst werden, um das Getriebe herauszubekommen. Allein der Ausbau und Einbau kann mehrere hundert Euro Arbeitskosten verursachen. Beim Automatikgetriebe kommt hinzu, dass es oft spezialisiert instandgesetzt werden muss – ein Job für Spezialbetriebe.

Spartipp: Anstatt ein brandneues Original-Getriebe einzubauen, lohnt es sich, nach überholten oder gebrauchten Getrieben zu suchen. Diese Austauschteile sind vom Fachbetrieb instandgesetzt und deutlich günstiger. Viele Spezialwerkstätten oder Online-Marktplätze haben solche Getriebe auf Lager. So kannst du die Kosten erheblich senken, ohne auf ein funktionierendes Getriebe zu verzichten.

3. Turbolader – kleiner Lader, großer Preis

Fährt dein Auto einen aufgeladenen Motor, gibt es fast immer einen Turbolader (Turbo) unter der Haube. Dieses Schneckenhaus, das Abgasdruck in Leistung umwandelt, ist zwar relativ kompakt – aber leider teuer. Wenn der Turbo defekt ist (z. B. weil er Öl verliert oder die Lager ausgeschlagen sind), merkst du es an Leistungsverlust, Rauch oder Pfeifgeräuschen. Ein Austausch des Turbos kann ins Geld gehen.

Typische Kosten: Ein neuer Turbolader ist selten unter € 1.000 zu bekommen. Je nach Fahrzeug können auch 1.500–2.000 € fällig werden, allein für das Teil. Dazu kommen die Arbeitskosten für den Ein- und Ausbau, meist 200–600 € (einige Stunden Arbeit). Insgesamt liegen Turbo-Wechsel in der Praxis oft irgendwo zwischen € 1.000 und € 2.500. In einer Mercedes A-Klasse Diesel wurde z.B. mindestens 1.000 € für den Tausch veranschlagt.

Warum so teuer? Der Turbo besteht aus präzisen, hoch belasteten Komponenten (Turbine, Verdichter, Welle) und oft teuren Materialien. Er muss extreme Temperaturen und Drehzahlen aushalten – das treibt den Preis. Der Austausch eines Turbos ist zwar nicht ganz so aufwendig wie ein Motorwechsel, erfordert aber dennoch Fachkenntnis. Der Turbolader sitzt am Abgaskrümmer, meist hinten am Motor Richtung Spritzwand. Das heißt, einige Anbauteile müssen entfernt werden (Luftleitungen, Abgasanbindung, ggf. Teile der Motorperipherie), um dranzukommen. Außerdem ist peinliche Sauberkeit wichtig, damit kein Schmutz ins neue Gerät gelangt. Insgesamt hält sich der Arbeitsaufwand in Grenzen (ein geübter Mechaniker schafft es in ein paar Stunden), aber die Teilekosten schlagen besonders zu Buche.

Spartipp: Ein defekter Turbo muss nicht immer komplett neu sein. Viele Firmen bieten Generalüberholungen an, wo dein eigener Turbolader instandgesetzt wird – oft günstiger als ein Neuteil. Oder du greifst auf einen gebrauchten Turbo aus einem Unfallwagen zurück (wenn verfügbar). Wichtig: Auch beim gebrauchten Teil sicherstellen, dass es in Ordnung ist (keine Risse, kein Lagerspiel). Und immer die Ursache des Turboschadens prüfen lassen (z. B. Ölversorgung), damit der neue/gebrauchte Lader lange hält.

4. Diesel-Partikelfilter (DPF) – teuer, aber unverzichtbar

Diesel-Fahrzeuge haben einen Rußpartikelfilter (DPF) im Abgassystem, um die Rußemissionen drastisch zu reduzieren. Dieses Teil sammelt Ruß und verbrennt ihn regelmäßig (Regeneration). Doch im Laufe der Zeit verstopft der Filter mit Asche. Irgendwann hilft nur noch Ausbauen und Reinigen – oder Austauschen. Besonders Vielfahrer kennen das Problem. Einen DPF zu ersetzen, ist leider kein günstiges Vergnügen.

Typische Kosten: Die Autohersteller tauschen bei vollem Filter oft das gesamte Bauteil. Das ist eine teure Angelegenheit, die mit 1000 € oder mehr zu Buche schlägt. Tatsächlich kosten viele neue Partikelfilter je nach Modell etwa 1.000–2.000 € (Material). Bei einigen Diesel-SUVs können es auch über 2.000 € sein. Der Einbau ist dagegen meist der kleinere Posten: Rechne mit circa 200–400 € Arbeitslohn. In Summe bewegen sich Partikelfilter-Wechsel häufig um 1.200–2.500 € insgesamt – je nach Fahrzeugklasse.

Warum so teuer? Der DPF besteht innen aus einer Wabenstruktur, die mit Edelmetallen beschichtet ist (ähnlich wie ein Katalysator). Diese Edelmetalle (Platin, Palladium) und die Fertigung machen das Teil kostspielig. Die gute Nachricht: Den Filter auszubauen ist vergleichsweise einfach. Er sitzt unterm Fahrzeug im Auspuffstrang. Für den Wechsel muss das Auto auf die Bühne, ein paar Schrauben werden gelöst und Sensoren abgesteckt – das war’s meistens schon. Die Arbeitszeit hält sich typischerweise in Grenzen (ein bis zwei Stunden). Das große Problem sind also vor allem die Materialkosten.

Spartipp: Bevor man einen verstopften DPF teuer ersetzt, kann man ihn reinigen lassen. Spezialfirmen bieten DPF-Reinigungen an: Der Filter wird ausgebaut, chemisch oder thermisch gereinigt und wieder eingebaut. Das kostet oft nur ein paar hundert Euro statt über tausend. Wichtig ist, dass der Filter keine Risse oder Beschädigungen hat – dann lohnt sich die Reinigung. Sonst bleibt noch der Griff zu gebrauchten/aufbereiteten Filtern aus der Autoverwertung (auch hier kann autoparts24.eu eine Quelle sein). Und: Fahr ab und zu längere Strecken, damit dein Diesel die Regeneration selbst durchführen kann – so hält der Filter länger.

5. Katalysator – teure Edelmetalle im Abgastrakt

Nicht nur Diesel, auch Benziner haben teure Abgasteile. Der Katalysator (Kat) im Auspuff sorgt dafür, dass giftige Abgase in harmlose Gase umgewandelt werden. Im Kat steckt ein Keramikmonolith mit Edelmetallbeschichtung (Platin, Rhodium, Palladium) – und genau die machen ihn teuer. Wenn der Kat defekt ist (z.B. durch Schläge, Überhitzung oder Diebstahl – ja, Kat-Klau wegen der Metalle kommt vor), steht ein Austausch an.

Typische Kosten: Ein Katalysator schlägt je nach Auto mit rund 550–950 € für das Ersatzteil zu Buche. In einigen Fällen (vor allem Originalteile bei teureren Autos) können die Materialkosten auch über 2.000 € liegen. Der Aus- und Einbau ist zum Glück relativ einfach: etwa 120–360 € Arbeitskosten. Insgesamt bewegen sich normale Kat-Wechsel in einer Spanne von grob 670 bis 1.300 €, je nach Fahrzeug und Werkstatt. Bei Sportwagen oder aufwändigen Abgasanlagen kann es mehr sein.

Warum so teuer? Hier ist es klar der Materialwert. Die Edelmetalle im Kat funktionieren als Katalysator für die Chemischen Reaktionen – und diese Stoffe sind nun mal teuer. Am Arbeitsaufwand liegt es nicht: Der Katalysator sitzt meist relativ zugänglich im Abgasrohr unter dem Auto (bei manchen neueren Autos direkt am Krümmer vorne, was auch gut erreichbar ist). Ein Mechaniker kann den Kat in kurzer Zeit wechseln – ein paar Schrauben oder Schellen öffnen, alten Kat raus, neuen rein, Sensoren wieder dran. Das ist vergleichsweise simpel (im Gegensatz zu vielen Motor-Innereien). Somit entstehen die hohen Kosten fast ausschließlich durch den Teilepreis.

Spartipp: Wenn dein Kat defekt ist, prüfe zunächst, ob wirklich das ganze Teil ersetzt werden muss. Manchmal sind es Lambdasonden oder andere Komponenten. Falls doch der Kat: Es gibt Nachrüst-Katalysatoren von Drittanbietern, die deutlich günstiger sind als Originalteile und die gleichen Emissionsnormen erfüllen. Diese Identteile können oft für ein paar hundert Euro eingebaut werden. Auch gebrauchte Kats aus Unfallwagen sind eine Option, allerdings sollte man sicherstellen, dass die Beschichtung noch intakt ist (kein Durchbruch, keine Schmelzschäden). Achtung: Wegen der Abgasnorm sollte der Ersatzkat genau zum Modell passen.

Übersicht: Teure Teile vs. Arbeitskosten – Hier eine Zusammenfassung der oben genannten Fälle, bei denen vor allem das Teil selbst teuer ist. Man sieht: Die Teilepreise treiben die Rechnung stark in die Höhe, während die Arbeitskosten oft geringer sind:

Autoteil (Ersatzteil teuer) | Typische Teilepreise | Typische Arbeitskosten |

Motor (Austausch) | ca. 3.000–6.000 € (Standard) bis 10.000 €+ (bei großen Motoren) | ca. 800–1.500 € (8–12 Stunden Arbeit) |

Getriebe (Schalt/Automatik) | ca. 1.500–4.000 € bis 5.000 €+ (Neuteil in Vertragswerkstatt) | ca. 500–1.000 € (Aus- und Einbau) |

Turbolader | ca. 1.000–2.000 € | ca. 200–600 € (einige Stunden) |

Diesel-Partikelfilter (DPF) | ca. 1.000–2.000 € | ca. 150–400 € (1–3 Stunden) |

Katalysator | ca. 550–950 € bis 2.000 €+ | ca. 120–360 € |

(Die Preise sind Richtwerte inkl. MwSt und können je nach Fahrzeug und Region variieren.)

Arbeitsintensive Reparaturen: Zeit ist Geld in der Werkstatt

Im Gegensatz zu den obigen Fällen gibt es Reparaturen, bei denen das Ersatzteil selbst gar nicht so teuer ist – aber der Einbau umso mehr Arbeit macht. Hier steigen die Kosten vor allem durch hohe Arbeitszeit und Werkstatt-Stundensätze. Diese 5 Fälle treiben die Rechnung in die Höhe, weil der Mechaniker lange schrauben muss:

6. Zahnriemen wechseln – kleines Teil, großer Aufwand

Der Zahnriemen (oder bei manchen Autos die Steuerkette, dazu gleich mehr) synchronisiert im Motor die Kurbelwelle mit der Nockenwelle. Ein Zahnriemen selbst ist ein unscheinbarer Gummiriemen – Materialkosten oft nur zweistellig. Doch sein Wechsel gehört zu den arbeitsintensiven Routinejobs. Warum? Der Zahnriemen ist tief im Motor verbaut und meist schlecht zugänglich.

Typische Kosten: Der Riemen an sich kostet oft nur wenige Euro, ein komplettes Zahnriemen-Kit mit Spannrollen und Wasserpumpe vielleicht 100–300 €. Dessen Wechsel aber schnell mehrere hundert Euro. Tatsächlich liegen Zahnriemenwechsel je nach Modell meist so bei 500–1.000 € insgesamt. Zum Beispiel: Beim VW Golf VII 1.4 TSI kostet ein Zahnriemensatz inkl. Wasserpumpe ca. 240 €, die Gesamtkosten inkl. Lohn liegen bei rund 800 €. Das zeigt: Hier machen die Arbeitskosten den größeren Anteil aus.

Warum so teuer? Um den Zahnriemen zu erneuern, muss oft der halbe Motor vorne zerlegt werden. Der Riemen läuft hinter Abdeckungen, oft muss der Motorhalter ab, Zubehörriemen runter, vielleicht sogar das Motoröl abgelassen werden (weil die Wasserpumpe mitgewechselt wird). Viele Bauteile versperren den Weg. In manchen Fällen muss der Motor angehoben oder abgesenkt werden, um an den Riemen heranzukommen. Kurzum: Die Erreichbarkeit ist schlecht und der Zeitaufwand enorm. Ein geübter Mechaniker braucht je nach Auto 3–6 Stunden für einen Zahnriemenwechsel. Dazu kommt: Die Arbeit muss sehr sorgfältig gemacht werden (exakte Markierungen, richtige Spannung), damit der Motor hinterher einwandfrei läuft. Das treibt die Reparaturkosten in die Höhe, obwohl der Riemen selbst spottbillig wirkt.

Spartipp: Halte dich an die Wechselintervalle des Herstellers! Ein gerissener Zahnriemen kann nämlich den ganzen Motor zerstören – dann wird es richtig teuer (siehe Motor oben). Wenn du den Wechsel rechtzeitig machst, hast du planbare Kosten. Du kannst Kosten sparen, indem du eine freie Werkstatt wählst – oft günstiger als die Markenwerkstatt. Manche Werkstattportale bieten Festpreise für Zahnriemenwechsel an, hier lohnt ein Preisvergleich.

7. Steuerkette wechseln – wenn die „wartungsfreie” Kette doch Probleme macht

Viele moderne Motoren haben statt eines Zahnriemens eine Steuerkette. Die gilt prinzipiell als wartungsfrei für ein Motorleben. Doch in der Praxis haben manche Modelle Probleme mit gelängten oder überspringenden Ketten (man denke an bestimmte VW- und BMW-Motoren). Der Tausch einer Steuerkette ist mindestens so aufwendig wie ein Zahnriemenwechsel – in manchen Fällen sogar schlimmer.

Typische Kosten: Obwohl die Kette selbst mit etwa 100–200 € nicht teuer ist, liegen die Kosten fürs Steuerkette wechseln im Schnitt zwischen 1.000 und 1.500 €. Das setzt sich zusammen aus dem Kettensatz (oft inkl. Spannern und Schienen) und viel Arbeitszeit. Je nach Modell kann es noch teurer werden: Bei neueren BMW-Modellen sogar bis zu 2.500 € oder gar 3.000 € in Extremfällen, warnt ein Kostenratgeber. In der Regel aber bleibt es unterhalb dieser Spitzenwerte. Einfachere Kleinwagen liegen teils auch bei ~800 €, Oberklasse-Wagen eher am oberen Ende.

Warum so teuer? Die Steuerkette befindet sich im Inneren des Motors, oft auf der Rückseite oder Stirnseite des Motors. Bei einigen Autos muss der Motor für den Kettenwechsel sogar ausgebaut werden (z.B. wenn die Kette auf der Getriebeseite liegt). Selbst wenn nicht, sind viele Anbauteile abzubauen: Ventildeckel runter, ggf. Ölwanne ab, Motorverkleidungen weg, um an die Kette und Spannvorrichtung zu kommen. Selbst ausgebildete Mechaniker:innen benötigen dafür mehrere Stunden, wenn nicht sogar Tage – je nach Fahrzeug. Das zeigt sich in den Arbeitskosten: 900–1.300 € entfallen durchschnittlich allein auf die Arbeitszeit beim Kettenwechsel. Die Kette muss exakt richtig eingebaut und justiert werden, was weitere Sorgfalt erfordert. Kurz gesagt: Viel Arbeit für ein relativ günstiges Teil.

Spartipp: Eine Steuerkette sollte eigentlich ein Autoleben lang halten. Sorge also dafür, dass dein Motor immer genug Öl hat und die Services eingehalten werden – viele Kettenprobleme entstehen durch Ölverlust oder verschmutztes Öl. Wenn deine Kette doch rasselt oder die Motorkontrollleuchte wegen Verstellern angeht, suche zunächst einen Spezialisten: Mit etwas Glück müssen nur der Spanner oder einzelne Gleitschienen getauscht werden, nicht die ganze Kette. Sollte ein Kompletttausch nötig sein, gilt auch hier: Angebote vergleichen! Freie Werkstätten oder auf Motorinstandsetzung spezialisierte Betriebe können es oft günstiger als die Markenwerkstatt.

8. Kupplung und Zweimassenschwungrad – arbeitsintensiver Kraftschluss

Wenn beim Gangwechsel der Motor aufheult, ohne dass das Auto richtig beschleunigt, ist meist die Kupplung verschlissen. Die Kupplung verbindet Motor und Getriebe und nutzt sich im Laufe der Jahre ab. Das Bauteil (Kupplungsscheibe, Druckplatte & Ausrücklager, oft als Kupplungssatz erhältlich) ist zwar nicht spottbillig, aber auch nicht exorbitant teuer. Doch: Um es zu wechseln, muss das Getriebe raus – und das kostet Zeit. Zusätzlich haben viele moderne Autos ein Zweimassenschwungrad (ZMS), das beim Kupplungswechsel oft gleich mit getauscht wird und die Teilekosten erhöht.

Typische Kosten: Die durchschnittlichen Kosten fürs Kupplung wechseln liegen etwa zwischen 500 und 1.500 € inkl. allem. Dabei entfallen auf den Kupplungssatz rund 200–500 € und auf die Arbeitszeit etwa 300–1.000 € – je nach Fahrzeugmodell und Stundensatz. Ein konkretes Beispiel: Kupplungssatz inkl. Scheibe: 90 bis 400 Euro; Aus- und Einbau: 200 bis 1000 Euro; insgesamt: 360 bis 1800 Euro (Breite Spanne, abhängig vom Modell). Man sieht: Bei einfachen Kleinwagen ist es günstiger, bei großen oder sportlichen Wagen teurer. Falls auch noch das ZMS getauscht wird, kommen Materialkosten von ca. 500–800 € extra dazu, was vor allem bei größeren Dieselmotoren üblich ist.

Warum so teuer? Der Kupplungswechsel erfordert den Ausbau des Getriebes vom Motor. Das ist ähnlich aufwendig wie oben beim Getriebe beschrieben: Achsteile lösen, Getriebe vom Motorblock trennen, herunternehmen – meist mit Getriebeheber, da es sehr schwer ist. Bei Frontantriebs-PKW muss oft der halbe Vorderwagen zerlegt werden (Antriebswellen raus, Achsträger absenken etc.), um das Getriebe herauszufädeln. Hat man das geschafft, ist der eigentliche Tausch der Kupplungskomponenten relativ schnell erledigt (alte Kupplung abschrauben, neue an Schwungrad montieren, ggf. Schwungrad ersetzen). Danach alles wieder zusammenbauen und ausrichten. Die Arbeitszeit beträgt schnell 5–8 Stunden je nach Fahrzeug. Materialseitig fällt neben Kupplung und evtl. Schwungrad auch frisches Getriebeöl an. Insgesamt ein gutes Beispiel, wo vor allem der Aufwand die Kosten treibt – “die Arbeitskosten sind häufig teurer als die Ersatzteile”.

Spartipp: Eine Kupplung hält normalerweise sehr lange (100.000 km und mehr), abhängig vom Fahrstil. Mit schonender Fahrweise (nicht schleifen lassen, nicht permanent auf dem Pedal ruhen etc.) kannst du die Lebensdauer verlängern. Wenn ein Wechsel ansteht, lohnt es sich, direkt Angebote mit Festpreisen einzuholen – einige Werkstätten bieten Kupplungswechsel zum Pauschalpreis an. Und überlege, ob du gleich das Zweimassenschwungrad mitwechseln lässt (falls dein Auto eins hat), um doppelte Arbeitskosten zu vermeiden. Auch hier kannst du durch gebrauchte oder aufgearbeitete Teile sparen, aber aufgrund der vielen Arbeitsstunden setzen die meisten auf Neuteile, damit man so bald nicht wieder ran muss.

9. Zylinderkopfdichtung – „Operation am offenen Herzen“

Ein besonders tückisches kleines Teil ist die Zylinderkopfdichtung. Sie kostet selbst nur wenige Dutzend Euro, erfüllt aber eine lebenswichtige Aufgabe im Motor: Sie dichtet den Motorblock und den Zylinderkopf gegeneinander ab, damit weder Verbrennungsgase, Öl noch Kühlwasser an die falschen Stellen gelangen. Ist die Kopfdichtung defekt (erkennbar z.B. an weißem Rauch aus dem Auspuff, Öl im Kühlwasser oder umgekehrt), muss sie erneuert werden – und das erfordert einen erheblichen Eingriff.

Typische Kosten: Die Zylinderkopfdichtung selbst kostet je nach Modell meist nicht mehr als 200 €, doch die Arbeitsstunden summieren sich schnell und betragen nicht selten tausende Euro. In Zahlen heißt das: Eine Reparatur kann zwischen 1.500 und 3.500 € kosten. In einfacheren Fällen (vier Zylinder, keine Folgeschäden) liegen viele Angebote bei ca. 700–1.500 €, aber sobald der Motor größer ist oder bereits Schäden durch die defekte Dichtung entstanden sind, schnellt der Preis nach oben. Eine unabhängige Werkstattschätzung gibt 650 bis 2.000 € als groben Richtwert an – es kann aber eben deutlich teurer werden, wenn z.B. Kopf geplant werden muss.

Warum so teuer? Hier steckt der Teufel im Detail: Um an die Zylinderkopfdichtung zu gelangen, muss der Motor quasi halb zerlegt werden. Man spricht nicht umsonst von einer “Reparatur am offenen Herzen” des Motors. Der Zylinderkopf (oberer Teil des Motors) muss komplett abgebaut werden. Dazu sind viele Schritte nötig: Das Kühlmittel wird abgelassen, die Ansaug- und Abgaskrümmer müssen ab, alle Kabel und Leitungen weg, Ventildeckel runter, Steuerzeiten müssen fixiert werden (Zahnriemen oder Kette abgenommen). Anschließend werden die vielen Zylinderkopfschrauben gelöst und der schwere Zylinderkopf abgehoben. Dann alle Dichtflächen reinigen, eventuell den Kopf zum Planen in die Maschinenwerkstatt geben (falls er verzogen ist). Danach kommt der Zusammenbau mit neuer Dichtung in umgekehrter Reihenfolge, einschließlich korrektes Anziehen der Kopfschrauben. Mehrere Arbeitstage können dafür draufgehen. Selbst Profis stoßen bei dieser Reparatur an ihre Grenzen, wenn sie nicht jedes Detail beachten. Und genau deswegen sind die Arbeitskosten hier so hoch – in krassem Gegensatz zum Preis der Dichtung selbst. Ein kleines Teil mit großer Wirkung eben.

Spartipp: Eine Zylinderkopfdichtung soll normalerweise ein Autoleben lang halten. Die häufigsten Ursachen für Schäden sind Überhitzung (zu wenig Kühlwasser) oder Materialermüdung bei sehr hoher Laufleistung. Achte also immer auf ausreichendes Kühlwasser und Öl, um den Motor vor Überhitzung zu schützen. Sollte doch ein Wechsel anstehen, führt kaum ein Weg an den Kosten vorbei – das ist echte Profi-Arbeit. Du kannst allenfalls sparen, indem du Folgeschäden vermeidest: Sobald du Symptome bemerkst (weißer Rauch, Kühlwasserverlust), stelle den Wagen ab und lasse ihn abschleppen. Weiterfahren könnte zu verzogenen Köpfen oder schlimmeren führen, was die Reparatur noch teurer macht. Und auch hier kannst du bei den Teilen sparen: Oft bietet der Markt günstigere Dichtsätze von renommierten Zulieferern an, statt teurer Originalteile.

10. Karosserie- und Lackschäden – teuer, wenn’s schön werden soll

Nicht nur Technik kann teuer sein – auch Karosserieschäden gehen ins Geld. Eine Beule im Kotflügel, ein Kratzer bis aufs Blech oder ein Unfallschaden: Hier kommen zwar oft Versicherungen ins Spiel, aber wenn man es selbst zahlen muss oder will (z.B. um die SF-Klasse zu schonen), erlebt man böse Überraschungen. Karosseriearbeiten sind arbeitsintensiv und Lackieren ist eine Kunst für sich – entsprechend teuer ist es, das Auto wieder herzurichten.

Typische Kosten: Schon kleinere Dellen an Ecken und Kanten mit Lackschaden können inklusive professioneller Lackierung schnell die 1000 €-Marke erreichen. Ein größerer Kratzer, der über mehrere Teile geht, oder gar ein Unfallschaden mit Verzogenen Blechen wird noch teurer. Beispiel: Eine einzelne Tür neu lackieren kostet je nach Betrieb um 300–500 €, ein Kotflügel austauschen vielleicht 200 € für das Teil plus 300 € Lackierung und Arbeit – zusammen um 500–800 €. Aber: Wenn die Stelle schlecht zugänglich ist oder aufwendig ausgebeult werden muss, steigt der Aufwand. Auch Rost beseitigen und dann lackieren kostet sehr viel Zeit. Bei umfangreichen Lackierarbeiten (z.B. komplette Seite neu lackieren) sind mehrere tausend Euro schnell erreicht. Die Materialkosten (Füller, Lack, Klarlack) sind dabei gar nicht so hoch – der Löwenanteil ist der Arbeitslohn für Karosseriebauer und Lackierer.

Warum so teuer? Karosseriearbeiten erfordern viel handwerkliches Können und Zeit. Nehmen wir eine Beule mit Lackschaden: Zuerst muss die Beule ausgebeult oder gespachtelt werden. Dann wird die Stelle sorgfältig geschliffen, grundiert (Füller), wieder geschliffen, lackiert, mit Klarlack versiegelt und schließlich poliert. Jede dieser Phasen braucht Trocknungszeiten und Präzision, damit man hinterher nichts mehr sieht. Bei Unfallschäden muss oft das beschädigte Teil ersetzt werden (z.B. Stoßfänger, Kotflügel) – das neue Teil (wenn neu vom Hersteller) kann schon ein paar hundert Euro kosten. Dann passt es evtl. nicht perfekt und muss gerichtet werden, dann Lackierung in Wagenfarbe, etc. Lackierer arbeiten meist mit hoher Sorgfalt, was entsprechend Zeit beansprucht. Kurzum: Die Arbeitsstunden summieren sich. Selbst eine "einfache" Lackreparatur enthält viele Zwischenschritte, damit das Ergebnis am Ende aussieht wie neu. Daher sind gerade kosmetische Reparaturen oft teurer, als Laien erwarten würden – obwohl es vielleicht gar nicht so schlimm aussah.

Spartipp: Bei Bagatellschäden lohnt es sich zu fragen, ob eine Smart-Repair möglich ist. Smart Repair bedeutet, dass nur lokal ausgebessert wird, ohne das ganze Teil zu lackieren. Das geht aber nur, wenn der Schaden klein ist. Ansonsten: Für Karosseriearbeiten unbedingt Kostenvoranschläge vergleichen. Die Preise können hier stark schwanken. Eine freie Karosseriewerkstatt oder ein Beulendoktor ist manchmal günstiger als die Vertragswerkstatt. Bei älteren Autos kann man auch überlegen, gebrauchte Karosserieteile in gleicher Farbe vom Schrott zu holen (z.B. via autoparts24.eu nach passenden Türen/Kotflügeln schauen). Wenn man Glück hat, findet man ein Teil in der richtigen Farbe – dann spart man die Lackierung komplett. Und zuletzt: Gerade Lackschäden zahlt oft die Teilkasko (bei Vandalismus) – prüfe also deine Versicherung, bevor du selbst tief in die Tasche greifst.

Übersicht: Günstiges Teil, teure Arbeit – Hier die Zusammenfassung der Fälle, in denen vor allem die Arbeitszeit teuer ist. Man sieht, wie ein geringer Teilepreis durch hohen Aufwand vervielfacht wird:

Reparatur (Arbeitsaufwand teuer) | Typische Teilekosten | Typische Arbeitskosten |

Zahnriemenwechsel | ~100–300 € | ~400–800 € (ca. 4–6 Std.) |

Steuerkette wechseln | ~100–200 € | ~900–1.300 € (ca. 8–12 Std.) |

Kupplung + ZMS wechseln | ~200–500 € | ~300–1.000 € (ca. 5–8 Std.) |

Zylinderkopfdichtung ersetzen | ~50–200 € | ~1.000–2.500 € (viele Stunden/Tage) |

Karosserie/Lackschaden beheben | stark variabel, z.B. Teil neu 200–500 € | ~300–1.000 € pro Teil(Lackieren/Ausbessern) |

(Auch hier sind die Zahlen Richtwerte. Karosserieschäden variieren extrem nach Umfang.)